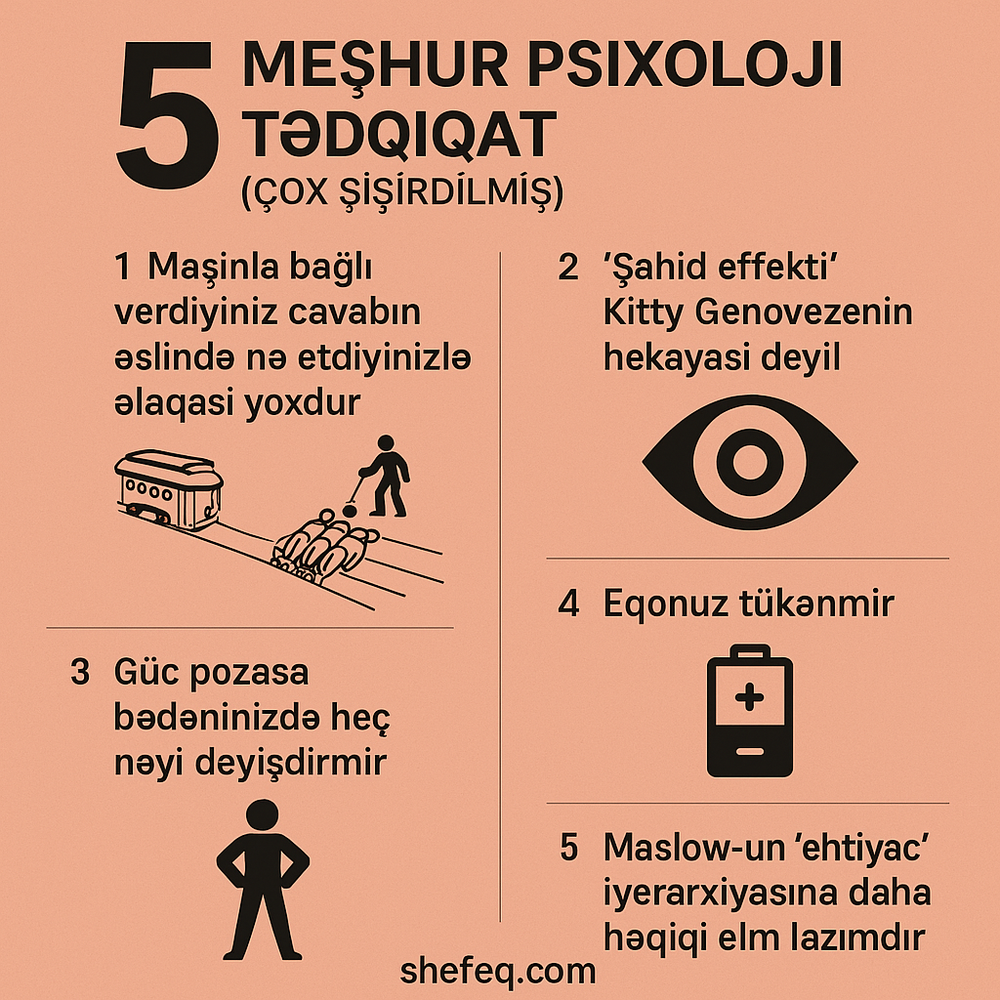

В психологии существуют такие исследования, вокруг которых возникли многочисленные дискуссии и искажения. В результате эти работы прочно вошли в коллективное сознание общества. Зачастую результаты, представляемые как «окончательная истина» о человеческой природе, на самом деле либо неверно истолкованы, либо вовсе не имеют реальной научной основы.

Давайте рассмотрим пять наиболее преувеличенных и известных примеров.

1. Проблема трамвая — гипотетические сценарии не отражают реальное поведение

«Проблема трамвая» — классический пример этических дискуссий: правильно ли пожертвовать одним человеком, чтобы спасти нескольких других? Вот уже десятилетия этот мысленный эксперимент используется в философских курсах, в популярной культуре и даже в сериалах. Существуют разные варианты: жизнь одного ребёнка против пяти взрослых или дилемма с толканием полного человека под колёса трамвая.

Из этого даже сформировалась отдельная область под названием «троллеология». Однако исследования показывают: люди отвечают на гипотетические вопросы одним образом, но в реальной ситуации реагируют совершенно иначе. В экспериментах, например, использовали мышей: испытуемые должны были выбрать — пожертвовать одной мышью ради спасения другой или пяти. Результат был очевиден: реальный выбор значительно отличался от гипотетических рассуждений.

Иными словами, «проблема трамвая» может быть интересным предметом дискуссии, но она не является надёжным инструментом для прогнозирования реального поведения.

2. Китти Дженовезе и миф о «эффекте свидетеля»

В 1964 году в Нью-Йорке была убита молодая женщина — Китти Дженовезе. Долгие годы это событие преподносилось так: «38 человек были свидетелями и никто не помог». Этот случай стал классическим примером «эффекта свидетеля» (bystander effect).

Однако последующие исследования показали:

-

Никто из 38 человек не наблюдал всё происшествие целиком;

-

Некоторые люди звонили в полицию, но в то время службы 911 ещё не существовало, и процесс обращения был сложным;

-

Один из соседей даже пытался помочь Дженовезе.

История получила широкое распространение из-за сенсационной статьи в New York Times. И хотя десятилетиями её использовали в учебниках психологии, фактическая база оказалась искажённой. Таким образом, «эффект свидетеля» действительно существует, но случай с Китти Дженовезе не может считаться его достоверным доказательством.

3. «Поза силы» — миф о приобретении уверенности через язык тела

В 2010 году психологи Эми Кадди и Дана Карни опубликовали знаменитое исследование, согласно которому так называемая «поза силы» — например, стоять, как Супермен, — повышает уровень тестостерона, снижает уровень кортизола и делает человека более уверенным. Работа стала чрезвычайно популярной, а выступление Кадди на TED — одним из самых просматриваемых.

Однако последующие годы показали: результаты не удалось воспроизвести. Масштабные мета-анализы установили, что физиологического эффекта от «позы силы» нет. Единственное, что можно наблюдать, — субъективное ощущение большей уверенности.

Вывод: «поза силы» не изменяет гормональный фон, а лишь создаёт кратковременный психологический эффект, близкий к плацебо.

4. Истощение эго — ослабевает ли сила воли, как мышца?

Психолог Рой Баумейстер предложил теорию «ego depletion» (истощение эго). Согласно ей, сила воли похожа на мышцу: при частом использовании она слабеет, но может восстанавливаться за счёт глюкозы. Эта теория долгое время считалась одной из самых влиятельных в психологии.

Примером приводилось исследование о судах в Израиле: якобы судьи в конце дня реже назначали условно-досрочное освобождение, так как их «воля истощалась». Однако более поздние работы не подтвердили эти данные.

Мета-анализы показали: эффект «истощения эго» либо крайне слабый, либо вовсе отсутствует. Более того, глюкоза не усиливает силу воли: эксперименты с лимонадом продемонстрировали, что речь идёт о плацебо, а не о физиологическом механизме.

Вывод: популярная теория об истощении силы воли научно не доказана.

5. Пирамида потребностей Маслоу — красивая модель без научной базы

Иерархия потребностей Маслоу — от физиологических нужд до самоактуализации — считается одной из самых узнаваемых моделей психологии.

Однако проблема в том, что эта модель не имеет надёжного эмпирического подтверждения. На практике люди далеко не всегда удовлетворяют потребности в строгом порядке «снизу вверх». Например, некоторые могут заниматься творчеством и духовным развитием, даже испытывая материальные трудности.

Современная психология во многом отказалась от пирамиды Маслоу в пользу более гибких моделей, например теории самодетерминации (self-determination theory), которая выделяет три ключевых фактора:

-

социальная связь,

-

компетентность,

-

автономия.

Именно они считаются более надёжным основанием для психологического благополучия.

Заключение

Эти пять примеров показывают: многие известные теории и эксперименты в психологии либо неверно интерпретированы, либо лишены серьёзной научной основы. Научные знания постоянно обновляются, и со временем мы получаем всё более точные данные. Поэтому важно не воспринимать популярные истории как истину, а всегда обращаться к реальным доказательствам.